唐丹玲团队在福岛污染水海洋输运机理方面取得重要研究进展

发布时间:2025-4-7 发布人:U团队

近日,由唐丹玲教授团队参与合作的国际研究团队在《Pure and Applied Geophysics》发表最新研究文章《Can Contaminated Waters from the Fukushima Daiichi NPP Penetrate the East China Sea?》,揭示福岛第一核电站(FDNPP)污染水通过黑潮系统影响中国东海的复杂机制。该研究由中国南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)与圣彼得堡国立大学、俄罗斯科学院远东海洋研究所及清华大学深圳国际研究生院等合作完成。

核心发现:中尺度涡旋驱动污染水跨洋传输

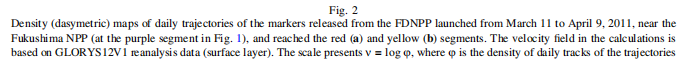

研究团队利用先进的拉格朗日模型,结合全球高分辨率海洋再分析数据(GLORYS12V1),模拟了2011年福岛事故后污染水的扩散路径。结果显示,黑潮系统可通过三种关键机制将污染水输送至东海:

1. 跨黑潮射流平流:黑潮延伸区形成气旋环,通过“脐带”结构捕获污染水,经涡旋消散后向西南扩散;

2. 涡旋西南输运:脱离黑潮主干的冷性涡旋携带污染物稳定西移,速度达3.8厘米/秒;

3. 季风增强循环:东亚季风驱动的6个月周期往复,促使污染物在东海区域持续积累。

技术创新:首次量化涡旋-季风耦合效应

该研究创新性地整合了中尺度涡旋动力学与东亚季风系统,发现气旋涡旋的生成与消散过程是污染水跨纬度传输的核心驱动力。团队通过追踪数百万虚拟粒子轨迹,证实黑潮延伸区的“涡旋泵效应”可将表层污染水向下输送至100-500米深层,最终通过跨射流通道进入东海。

生态警示:区域污染风险长期存在

模型预测表明,福岛污染水在东海的滞留时间远超预期,且季风季节将加剧污染物向沿岸的输送。研究指出,需警惕放射性物质对东海渔业资源及生态系统的长期影响,建议加强区域跨国海洋监测合作。该研究为放射性污染水跨洋传输提供了新理论框架,其成果可应用于区域海洋环境风险评估,并为政策制定提供科学依据。

唐丹玲教授领衔的南海U团队重要从事海洋生态环境研究和海洋灾害预警工作,并长期坚持国际合作,近年与加拿大、斯里兰卡、俄罗斯等国的科学家开展了海洋环境和海洋动力的合作研究,取得多项创新成果。

唐丹玲教授和U团队杨小波博士为本研究项目的合作者 。团队还深入研究了福岛污染水输运向东海过程中受季风调控的机制,相关研究成果将后续发表。

该研究项目由广东省特支计划U团队项目(2019BT02H594)、广州海洋实验室人才科研启动项目(GML2021GD0810)和国家社会科学基金重大项目(No. 21ZDA097)等联合资助。

论文全文:Budyansky, M.V., Uleysky, M.Y., Fayman, P.A. et al. Can Contaminated Waters from the Fukushima Daiichi NPP Penetrate the East China Sea?. Pure Appl. Geophys. (2025). https://doi.org/10.1007/s00024-025-03688-0

论文PDF:请点击#207, http://www.lingzis.com/journal article.htm